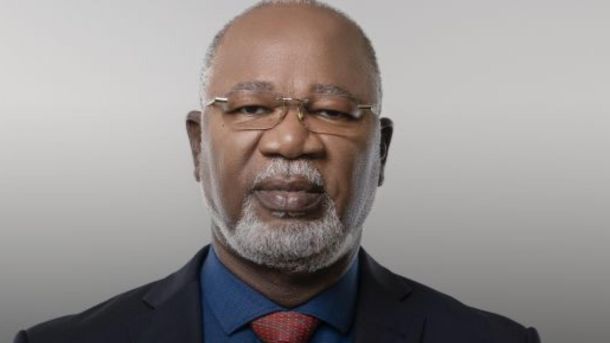

Mahmoud Abbas, "Président de l'État de Palestine" selon l'Élysée : Une reconnaissance symbolique sous haute tension

Le 11 novembre 2025, Emmanuel Macron a reçu Mahmoud Abbas à l'Élysée dans une rencontre qualifiée d'historique par les deux parties, mais qui soulève de vives interrogations sur la légitimité du dirigeant palestinien et les motivations diplomatiques françaises. Dans le communiqué officiel et la déclaration conjointe diffusée en direct, Abbas est explicitement désigné comme "Président de l'État de Palestine", un titre inédit dans les relations franco-palestiniennes. Cette formulation marque une rupture avec les usages antérieurs, où il était généralement présenté comme "Président de l'Autorité palestinienne" (AP), une entité limitée à des fragments de territoires occupés. Mais derrière cette apparence de progrès diplomatique, se dessine un tableau bien plus contrasté : un président au pouvoir depuis deux décennies sans élection, une AP en crise profonde de légitimité, et une France qui semble miser sur un partenaire affaibli pour avancer sa vision d'une solution à deux États, au risque de mécontenter les Palestiniens eux-mêmes.

Une première visite post-reconnaissance

Cette entrevue, tenue à 16 heures en plein cœur de Paris, s'inscrit dans la foulée de la reconnaissance officielle par la France de l'État de Palestine, annoncée par Macron le 22 septembre 2025 lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ce geste, salué comme un "tournant diplomatique" par des observateurs comme le Forum de Paris sur la Paix, visait à "donner raison aux acteurs palestiniens qui ont fait le choix du dialogue et de la paix". La visite d'Abbas, arrivée la veille au soir, est présentée comme une "première officielle" en tant que chef d'État reconnu, avec des discussions axées sur la "pleine application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza", la reconstruction post-conflit et le rôle de la France dans un "jour d'après" pour la région. Macron, dans un tweet post-rencontre, a réaffirmé : "Ensemble, nous préparons le jour d’après, où deux États, Israël et la Palestine, vivront côte à côte en paix et en sécurité." Pourtant, cette reconnaissance française arrive tardivement et de manière sélective. Depuis François Mitterrand en 1982, la diplomatie française a flirté avec l'idée d'un État palestinien sans jamais franchir le Rubicon, conditionnant l'acte à des "avancées concrètes" dans les négociations. En 2025, sous la pression des événements à Gaza et d'une opinion publique européenne divisée, Macron a accéléré : annonce le 25 juillet au Consul général de France à Jérusalem, officialisation en septembre. Mais des critiques internes, comme celles de l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (non cité officiellement), soulignent que cette décision pourrait "compliquer les relations avec Israël" sans résoudre les blocages structurels, tels que les colonies ou le statut de Jérusalem.

La trajectoire d'Abbas : D'héritier d'Arafat à "président à vie"

Mahmoud Abbas, 89 ans, accède à la présidence de l'AP en 2005 après l'assassinat de Yasser Arafat, élu pour un mandat de quatre ans lors de législatives remportées par le Fatah. Mais les élections législatives de 2006, boycottées par le Fatah face à la victoire du Hamas (44 % des voix contre 41 %), mènent à une fracture : Hamas à Gaza, Fatah en Cisjordanie. Abbas suspend alors les présidentielles prévues en 2009, invoquant l'occupation israélienne et les ingérences. Résultat : vingt ans au pouvoir sans scrutin, un record qui le place dans une position de "président à vie" critiquée comme autoritaire. Cette longévité soulève des questions fondamentales sur sa légitimité. Des sondages récents, comme ceux du Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) en septembre 2025, indiquent que 80 % des Palestiniens perçoivent l'AP comme "corrompue", et seulement 8 % soutiennent Abbas pour un nouveau mandat hypothétique. À Gaza, où le Hamas domine, il est vu comme un collaborateur d'Israël, notamment via la coordination sécuritaire qui permet les raids de Tsahal. En Cisjordanie, des manifestations sporadiques, réprimées par les forces de l'AP, dénoncent son "autoritarisme croissant" : arrestations d'opposants, censure de la presse, et une économie en stagnation où 30 % de la jeunesse est au chômage.Critiques plus acerbes viennent de tous bords. Du côté palestinien, des figures comme Marwan Barghouti (emprisonné en Israël) ou des dissidents du Fatah le taxent d'incapable d'unir les factions, perpétuant une "paix de façade" via les accords d'Oslo (1993), qu'il défend farouchement malgré leur échec patent. À l'international, des analystes comme ceux de l'Institut Montaigne décrivent une "légitimité impossible" : Abbas condamne la violence armée (y compris celle du 7 octobre 2023), mais son refus de rompre avec Israël le discrédite aux yeux des plus radicaux. Côté israélien, Benjamin Netanyahu le qualifie de "partenaire fiable mais obsolète", l'utilisant pour justifier le statu quo des colonies (plus de 700 000 colons en 2025). Sur X (ex-Twitter), des posts récents moquent la rencontre : "Macron reçoit un président sans élections depuis 20 ans le 11 novembre... Ridicule pour la France", tweete un utilisateur pro-israélien, tandis qu'un autre ironise : "Abbas, président d'un État qui n'existe pas encore, mais fort pour toucher le fond diplomatique."

La position française : Pragmatisme ou illusion diplomatique ?

En qualifiant Abbas de "Président de l'État de Palestine", la France semble miser sur une "continuité historique" : depuis les années 1980, Paris voit en lui l'interlocuteur "acceptable" pour une solution à deux États, évitant le Hamas qualifié de "terroriste". Des experts comme Anne Levallois, présidente de l'IiReMMO, rappellent cependant qu'"Abbas est complètement démonétisé en Palestine même", rendant cette reconnaissance plus symbolique que substantielle. Critiquement, cette posture française ignore les dynamiques internes palestiniennes : en soutenant un leader impopulaire, Paris risque de saper les efforts de reconstruction à Gaza, où le Hamas reste dominant malgré l'accord de cessez-le-feu.Du point de vue géopolitique, cette décision s'inscrit dans une stratégie macronienne plus large : contrer l'influence américaine post-Trump (réélu en 2024) et saoudienne, en proposant un "autre chemin" que le "modèle unilatéral" de Washington. Mais des voix critiques, comme celles de l'ancien ambassadeur palestinien en France, soulignent une "ingérence" : en validant Abbas sans pression pour des réformes (élections, lutte anticorruption), la France perpétue un statu quo qui profite à Israël. Sur le plan interne, cela divise : la gauche française (LFI) applaudit la reconnaissance mais dénonce le "soutien à un régime corrompu", tandis que la droite (LR) y voit une "trahison" envers Israël, allié stratégique.

Vers une paix illusoire ?

Cette rencontre, bien que chaleureuse (Macron et Abbas se tenant "par la main" selon des témoins), expose les failles d'un processus de paix en lambeaux. En légitimant Abbas, la France espère "replacer les Palestiniens dans l'après-guerre à Gaza", mais sans adresse concrète pour un gouvernement unifié, cela ressemble à un vœu pieux. Les Palestiniens, épuisés par 18 mois de conflit (plus de 40 000 morts à Gaza), exigent non pas des titres honorifiques, mais des élections libres et une fin à l'occupation. Israël, de son côté, continue les opérations en Cisjordanie, rendant l'État palestinien une abstraction. Critiquement, cette affaire révèle les limites de la diplomatie macronienne : ambitieuse sur le papier, mais myope face aux réalités locales. Abbas, malgré ses faiblesses, reste "ce qui se rapproche le plus d'un semblant de légitimité" dans un paysage fragmenté. Mais pour une paix durable, il faudrait plus qu'une reconnaissance : des élections sous supervision internationale, une réforme de l'AP, et une pression réelle sur Israël. Sans cela, le 11 novembre 2025 ne sera qu'un épisode de plus dans une tragédie sans fin, où les symboles masquent l'urgence d'actions concrètes. Si la France veut être un "acteur de paix", elle devra dépasser le confort d'un allié prévisible pour affronter les aspérités d'une cause vivante.

Saint-Martin : Louis Mussington, le président de la collectivité dans la tourmente ?

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

Des trucages vidéo à la manipulation en ligne : la menace que fait peser l'IA sur les enfants

Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Kinshasa : « Retour à la norme » ?

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »

Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour

Catégories d'articles