Le leasing social : une transition électrique inégale, l'Outre-mer laissé sur le carreau

Dans un pays qui se targue d'être à la pointe de la transition écologique, le leasing social pour voitures électriques sonne comme une promesse alléchante : louer un véhicule neuf à moins de 200 euros par mois, sans obligation d'achat, pour les ménages modestes. Lancé en 2024 dans le cadre des Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), ce dispositif vise à démocratiser l'électrique auprès des foyers aux revenus fiscaux de référence inférieurs ou égaux à 16 300 euros par part. Reconduit le 30 septembre 2025 avec quelques ajustements – ouverture à l'Outre-mer théorique, simulateur en ligne pour postuler –, il semble incarner l'équité sociale au service de l'environnement. Pourtant, au 21 octobre 2025, une fracture criante se dessine : tandis que l'Hexagone et La Réunion décollent, les autres territoires ultramarins, de la Guadeloupe à la Martinique, restent au bord du chemin. Comment concevoir une telle indisponibilité, qui creuse les inégalités territoriales et questionne la sincérité d'une politique "verte" à deux vitesses ? Une critique acerbe de ce programme révèle ses limites structurelles et ses oublis coloniaux persistants.

Un dispositif taillé pour l'Hexagone : bilan mitigé et illusions vertes.

Rappelons le principe : pour 36 mois, un foyer éligible (majeur, résident en France, non bénéficiaire en 2024) accède à une voiture électrique "écoscorée" (faible impact environnemental), avec une aide de 5 000 à 7 000 euros financée par les CEE. Quatre marques dominent : Renault, Citroën, Fiat et Peugeot, avec des modèles comme la Twingo E-Tech ou la Fiat 500e. Coût mensuel : 150 à 199 euros, batterie incluse, assurance optionnelle. En 2024, premier exercice, 15 000 contrats ont été signés en métropole, un succès relatif qui justifie le retour en 2025 avec 20 000 véhicules disponibles.

Un simulateur gouvernemental permet même de tester l'éligibilité, renforçant l'image d'un État facilitateur. Mais creusons : ce leasing n'est pas une aide gratuite, mais un crédit-bail subventionné, incompatible avec le bonus écologique ou d'autres dispositifs. Les véhicules, souvent compacts, peinent à répondre aux besoins familiaux, et l'absence de cumul limite son impact sur les plus précaires.

Pire, focalisé sur des modèles "français" (bien que produits en Europe), il vise à "sauver la filière automobile nationale", mais des experts le jugent inefficace : "Une mauvaise idée qui ne sauvera pas la filière", car il cible un segment trop niche pour relancer les ventes en chute libre.

En outre, l'infrastructure de recharge reste lacunaire, même en métropole, où 30 % des bénéficiaires regrettent le manque de bornes accessibles.

Le leasing social ? Une rustine sur une transition électrique qui patine, plus marketing que révolutionnaire.

L'Outre-mer : une promesse bafouée, des blocages structurels

L'innovation de 2025 ? L'ouverture aux Outre-mer, saluée comme un pas vers l'équité.

À La Réunion, une dizaine de commandes ont été passées, preuve que c'est possible.

Mais ailleurs ? Zéro. En Guadeloupe, Martinique ou Guyane, le site dédié affiche "indisponible", laissant des milliers de ménages modestes – où la pauvreté touche 40 % de la population, contre 14 % en Hexagone – sur leur faim.

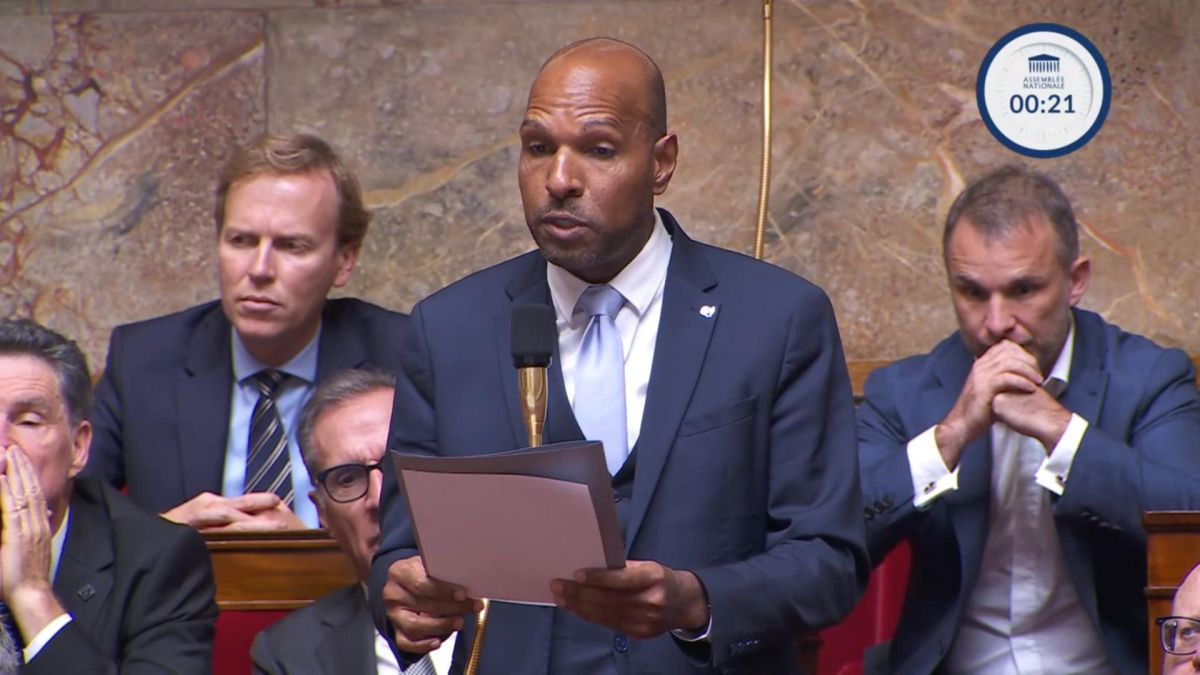

Le 21 octobre, à l'Assemblée, le député guadeloupéen Olivier Serva (LIOT) a interpellé le gouvernement, réclamant 10 000 véhicules pour les Ultramarins.

Avec la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, il promet une enquête. Mais cette réaction tardive, après un an d'ignorance en 2024 où les Ultramarins étaient "oubliés", sent le bricolage.

Comment concevoir qu'un programme "national" ignore les territoires en première ligne du réchauffement climatique, où les tempêtes comme Maria en 2017 ont ravagé les infrastructures ? C'est une forme de discrimination territoriale, où l'Outre-mer sert de cobaye théorique mais pas pratique.

Critique impitoyable : un greenwashing ultramarin

Soyons lucides : le leasing social, en Outre-mer, frise le cynisme. Imposer des véhicules électriques dans des îles où le réseau est fragile et les énergies renouvelables sous-exploitées (seulement 20 % d'éolien/solaire en Guadeloupe) revient à prescrire un vélo à un handicapé.

L'octroi de mer, vestige colonial, n'est pas adapté aux imports high-tech ; au lieu de l'ajuster pour les EVs, on le laisse comme frein. Résultat : les ménages ultramarins, déjà asphyxiés par un coût de la vie 15 % supérieur, se tournent vers des thermiques polluants, aggravant la dépendance au pétrole importé.

Plus largement, ce fiasco expose les tares du leasing : un outil élitiste déguisé en social, qui bénéficie surtout aux constructeurs (Renault a écoulé 5 000 unités en 2024) au détriment d'une vraie politique – subventions pour bornes, adaptation climatique des batteries, ou hybrids pour les zones isolées.

Les critiques fusent : "Dispositif très demandé mais aux conditions drastiques", notent les associations de consommateurs, qui pointent l'exclusion des familles nombreuses ou rurales.

En Outre-mer, c'est pire : une transition imposée d'en haut, sans consultation, qui ignore les réalités locales et perpétue l'idée que Paris décide, les îles subissent.

Vers une équité réelle ? Des pistes pour ne pas rater le virage

Pour débloquer, il faut plus qu'une saisine préfectorale : exonérer l'octroi de mer pour les EVs, subventionner les infrastructures de recharge résilientes aux cyclones, et adapter les modèles (batteries anti-sel, autonomie renforcée). Associer les acteurs ultramarins dès la conception, pas en crise. Sinon, ce leasing social restera un symbole amer : une France "une et indivisible" qui divise ses citoyens par le méridien de Greenwich.Les Ultramarins méritent mieux qu'une promesse en suspens. Face au climat qui frappe déjà, une politique verte doit être inclusive, pas hexagonocentrée. Le ministre l'a dit : débloquons. Mais le temps presse – avant la prochaine saison cyclonique, et les prochaines élections où l'oubli ultramarin pourrait coûter cher.

Commission d’enquête sur l’audiovisuel public : du déni à tous les étages, sans vergogne, sans sourciller

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

La solitude en fin d’année 2025 : une ombre persistante derrière les lumières des fêtes

Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Haïti : comment des bons d'achat du PAM aident des rescapés de l’ouragan Melissa

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »

Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour

Catégories d'articles