Pourquoi l’œuvre de René Ménil est-elle restée dans l’ombre d’Aimé Césaire (et de tant d’autres de son époque) ?

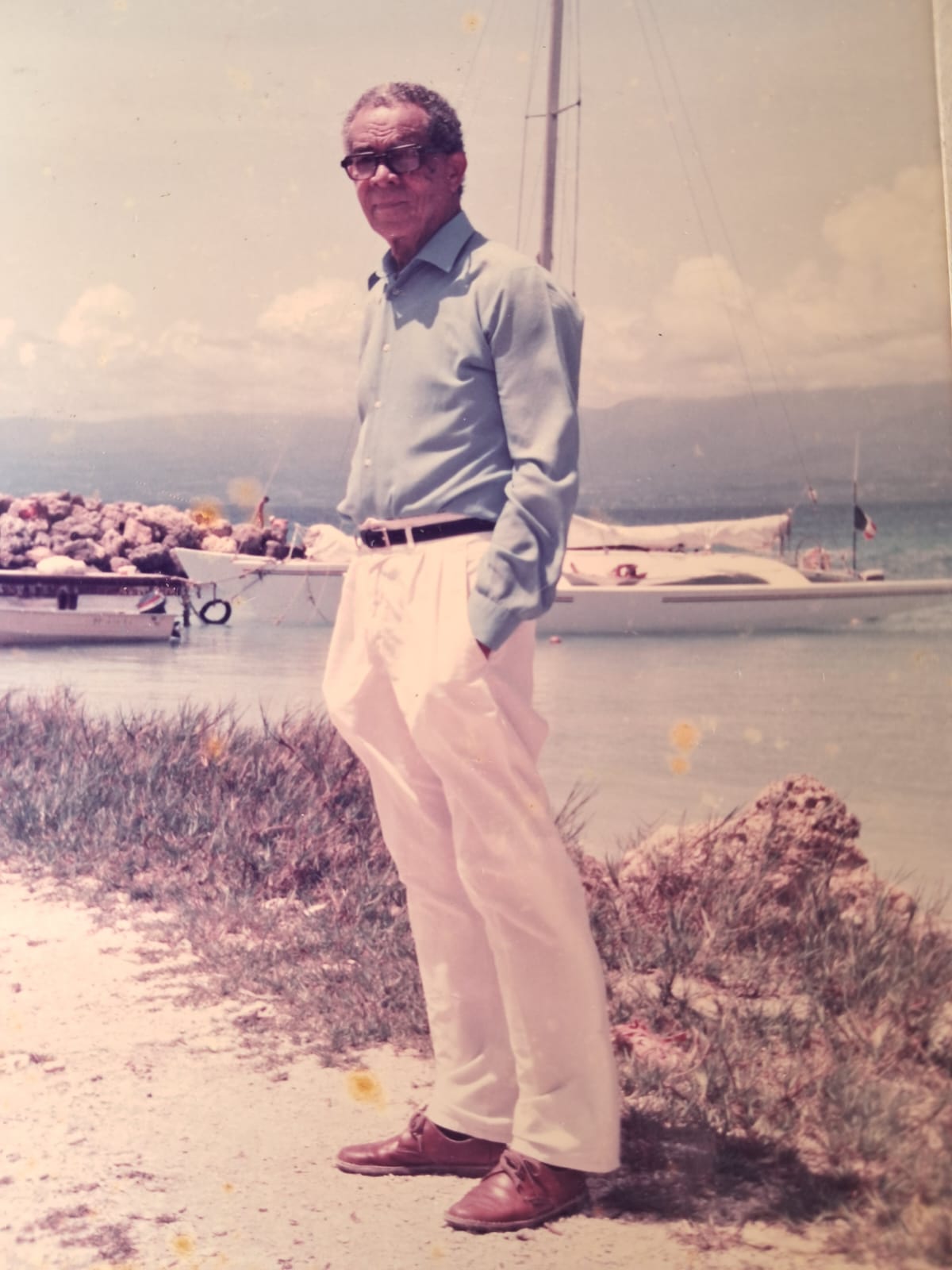

René Ménil (1907-2004) est pourtant l’un des penseurs les plus rigoureux et les plus lucides de la génération martiniquaise des années 1930-1940. A l'initiative de la revue Légitime Défense (1932), puis de Tropiques (1941-1945), théoricien précoce du surréalisme noir, marxiste hétérodoxe, philosophe de l’esthétique anticoloniale, il a produit une œuvre dense, subtile et souvent visionnaire. Et pourtant, quand on parle de la négritude, du surréalisme révolutionnaire ou de la pensée antillaise du XXᵉ siècle, son nom arrive rarement en premier ... quand il arrive. Pourquoi ?

Le charisme poétique contre la rigueur conceptuelle

Aimé Césaire a offert au monde le "Cahier d’un retour au pays natal" (1939), un texte fulgurant, lyrique, prophétique, qui a littéralement inventé une voix noire moderne audible à l’échelle planétaire. Ce poème-manifeste a éclipsé presque tout le reste. Or Ménil, lui, n’a jamais voulu être un « grand poète ». Il écrivait des essais, des notes critiques, des articles serrés. Il théorise le « réalisme merveilleux » antillais avant même que Carpentier ne popularise l’expression, il démontre que le surréalisme peut être un outil révolutionnaire noir sans tomber dans le folklorisme, il pose les bases d’une esthétique matérialiste décoloniale. Mais l’essai, surtout quand il est exigeant et peu complaisant, ne fait pas rêver les anthologies scolaires françaises ni les festivals de poésie à Dakar ou à Harlem.

Le refus de la posture de « grand homme noir »

Ménil a toujours fui la célébrité individuelle. Il signe souvent collectivement, refuse les honneurs, reste en Martinique alors que Césaire devient député-maire de Fort-de-France, ministre, icône mondiale. Quand la négritude devient un label institutionnel dans les années 1960-1970, Ménil est déjà en retrait : il critique vertement le « négritude-business » et l’utilisation folklorique de la culture africaine par certains États nouvellement indépendants. Il dénonce aussi, très tôt, les dérives autoritaires de certains régimes africains socialistes. Bref, il refuse d’être le « bon nègre de gauche » que l’on invite aux colloques parisiens.

Résultat : il gêne tout le monde, y compris une partie de la gauche anticoloniale française qui préfère les figures plus flamboyantes et moins embarrassantes.

L’ombre écrasante de la « Trinité » Césaire-Fanon-Glissant

À partir des années 1970, le récit dominant de la pensée antillaise se cristallise autour de trois noms : Césaire (le poète-politique fondateur), Fanon (le prophète de la violence décolonisatrice), Glissant (le théoricien du Tout-Monde et de la créolisation).

Ménil ne rentre dans aucune de ces cases. Il est trop marxiste pour les créolistes purs, trop hégélien et trop attaché à la raison dialectique pour les postmodernes, trop critique du culturalisme noir pour les afrocentristes. Il est inclassable, donc invisible.

L’édition et la mémoire institutionnelle

Combien d’ouvrages de Ménil sont réellement disponibles ? Tracé (1942-1945, réédité difficilement), Légitime Défense (un seul numéro, tiré à quelques centaines d’exemplaires), quelques recueils d’articles épars (Pour l’Afrique, pour l’Humanité entière, 1988 ; Antilles déjà jadis, 1999).

Pendant ce temps, le Cahier de Césaire est réédité tous les cinq ans avec préfaces de poids lourds, traduit en quarante langues, mis au programme du bac. La machine éditoriale et universitaire a tout simplement choisi ses héros.

Le prix de la lucidité

Ménil a vu venir, dès les années 1950, les limites de la départementalisation, les pièges du consumérisme assimilateur, le risque que la Martinique devienne une « France en miniature » sans avoir réglé la question de l’aliénation. Il a aussi critiqué l’idée selon laquelle la « culture » suffirait à libérer les peuples. Il voulait une révolution totale, pas un ministère de la Culture antillaise. Cette radicalité sans concession ne fait pas de bons slogans.

Une injustice réparable

L’ombre où l’on maintient René Ménil est moins le fruit du hasard que d’un choix implicite : on préfère les figures qui rassurent ou qui flambent à celles qui dérangent durablement. Pourtant, relire Ménil aujourd’hui, c’est redécouvrir une pensée d’une actualité brutale : sur le rapport entre esthétique et révolution, sur l’universalisme vraiment universaliste (pas celui qui blanchit tout), sur la nécessité de penser la créolité sans en faire une nouvelle religion identitaire.

Il est temps de sortir René Ménil de l’ombre où on l’a soigneusement rangé. Non pas pour le mettre sur un piédestal à côté de Césaire – il aurait détesté ça – mais pour rendre justice à une œuvre qui, par sa rigueur même, continue d' obliger à penser plus loin et plus durement que les icônes commodes.

Mais qui veille sur son legs ?

Geneviève Sézille-Ménil, sa veuve, une femme discrète mais tenace, qui depuis deux décennies mène un combat acharné pour arracher son œuvre à l’oubli. Pas pour en faire une icône, mais pour imposer une reconnaissance méritée. Un combat qui en dit long sur les silences imposés aux voix dissidentes des Antilles. Une veuve dans l’ombre, comme son mari Geneviève Sézille-Ménil n’est pas une figure publique tonitruante. Pas de discours enflammés ni de selfies sur les réseaux. Elle agit par les actes : organisation de colloques, promotion d’éditions rares, plaidoyers auprès des institutions.

Depuis la disparition de Ménil en 2004, elle s’est muée en gardienne farouche de son archive. En 2023, c’est elle qui impulse un colloque à Paris, à l’Auditorium de la Mairie du 11e arrondissement, intitulé « René Ménil – Retour sur le parcours d’un éveilleur de consciences ».

Modéré par Barbara Jean-Élie, avec un mot d’accueil de Jacques Martial, adjoint à la maire de Paris chargé des Outre-mer, cet événement n’est pas un simple hommage : c’est une offensive contre l’amnésie collective. Geneviève y réunit historiens, philosophes et militants pour disséquer l’héritage de Ménil – de ses premiers textes surréalistes à sa critique lucide de la négritude comme « business culturel ».

Pourquoi ce besoin ?

Parce que Ménil, comme tant d’autres, a été effacé par la grande machine narrative de la décolonisation. Ses écrits – Antilles déjà jadis (1999), récompensé du prix Frantz Fanon, ou Pour l’Afrique, pour l’Humanité entière (1988) – sont étudiés au Brésil, à Cuba, aux États-Unis, au Japon.

Mais en Martinique ? En France ? Ils végètent dans des bibliothèques poussiéreuses.

Geneviève, qui a partagé sa vie avec cet homme discret, sait que ce n’est pas un hasard : c’est une violence symbolique.

Elle refuse que son mari reste le « troisième larron » de Tropiques, derrière les Césaire.

Des initiatives qui forcent les portes

Son combat n’est pas solitaire, mais elle en est le fer de lance. En avril 2024, alors que la Martinique honore quatre penseurs militants en une semaine – dont Ménil –, c’est encore à son initiative qu’un colloque sur sa vie et son œuvre se tient localement.

Elle y rappelle les racines : Paris 1932, la revue Légitime Défense où Ménil ose théoriser un surréalisme noir, cannibale, contre l’assimilation française. Puis Tropiques en 1941, sous le régime vichyste de l’amiral Robert, où avec les Césaire et Aristide Maugée, il forge une dissidence culturelle explosive.

Geneviève pousse pour des rééditions accessibles, des conférences qui relient Ménil à l’actualité : sa critique du consumérisme post-départemental, sa vision d’une révolution totale, pas folklorique.

Elle collabore avec des universitaires comme ceux qui animent ces événements, et même si les médias en parlent peu, ses efforts percolent : des articles dans Fondas Kréyol, des mentions dans France Antilles.

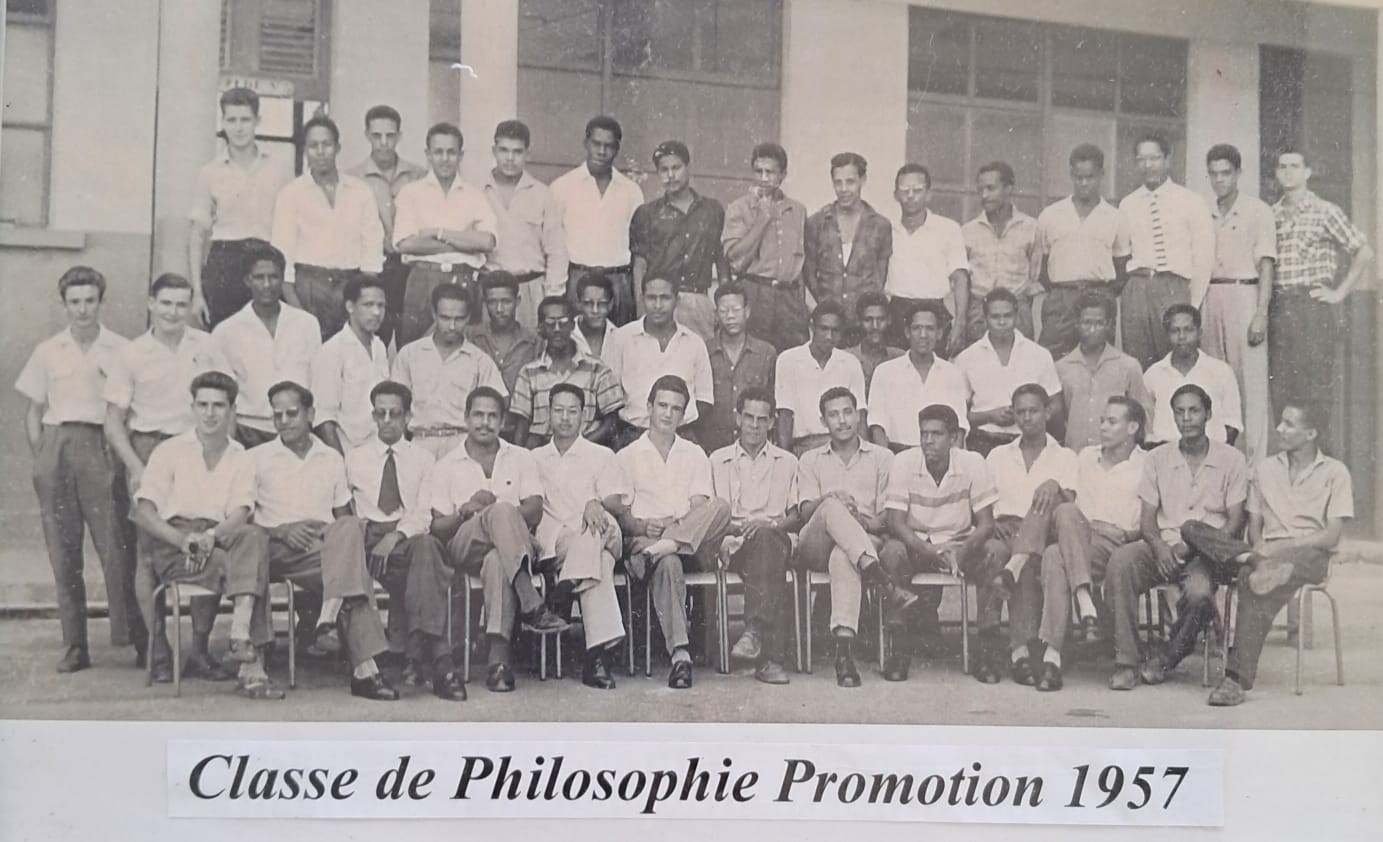

En 2014, lors d’une conférence au centre culturel de Ducos à Fort-de-France, elle intervient déjà pour souligner comment Ménil, professeur au lycée Schoelcher, a influencé des générations. « Il n’était pas un poète flamboyant, mais un penseur qui dérangeait », dit-elle en substance, évoquant ses liens avec André Breton – c’est Ménil qui le présente à Césaire ! – et sa rupture avec le culturalisme pur pour un marxisme antillais, ancré dans la lutte des classes.

Geneviève ne cherche pas la gloire personnelle ; elle veut que les Martiniquais lisent Ménil pour comprendre leurs propres chaînes invisibles.

Pourquoi ce combat est politique

Derrière ces colloques, il y a une rage contenue. Ménil a fui les honneurs, critiqué les dérives des indépendances africaines, dénoncé la départementalisation comme un piège.

Geneviève prolonge cela : en ravivant sa mémoire, elle défie l’histoire officielle qui préfère les héros consensuels.

Césaire le poète-maire ? Fanon le prophète violent ? Glissant le théoricien du Tout-Monde ?

Eux sont dans les manuels. Ménil, trop dialectique, trop matérialiste, trop inclassable, est relégué. Sa veuve combat pour que cette exclusion ne devienne pas éternelle. Et dans un contexte où la Martinique gronde contre l’aliénation persistante – inflation, dépendance économique –, les idées de Ménil résonnent : une libération par la raison, pas par les slogans.

Geneviève, vivante et active, incarne une vigilance quotidienne. Son combat n’est pas achevé : en 2025, avec les commémorations en vue, elle prépare sans doute d’autres événements.

Pour que René Ménil ne soit plus une note de bas de page dans un journal communiste "Justice", mais un pilier.

Saint-Martin : Louis Mussington, le président de la collectivité dans la tourmente ?

Automobile : Après PureTech, un nouveau moteur inquiète les experts

Des trucages vidéo à la manipulation en ligne : la menace que fait peser l'IA sur les enfants

Mercosur : de qui se moque-t-on vraiment ?

Kinshasa : « Retour à la norme » ?

Chronique : L'accompagnement d'un malade, un chemin partagé

Au pays du sourire, le 25 décembre en tonalité joyeuse...malgré la guerre

Équipe olympique des réfugiés : un flambeau « d’espoir et de paix »

Votre rubrique "Le web a un incroyable talent " est de retour

Catégories d'articles